キュレーター高須咲恵さんが注目する

国内外のアーティストへの

インタビューと作品を紹介します。

今回登場するのは、現代美術作家の西澤知美さん。

美容と医療を作品に取り入れたきっかけ、

作品を通じて表現したい思いなどについて

お聞きします。

TOMOMI NISHIZAWA

(会期:2021/12/1~2022/3/2)

-西澤さんがアーティスト活動を始めたきっかけはなんだったのでしょう?

西澤 実は、もともとアーティストになろうとは思っていなかったんです。東京藝術大学に入ったのも、小学生の頃から漠然と抱いていた「表現したい」という気持ちからでした。当時は「自分が作ったものでみんなを驚かせたい」という思いが強く、「次は何を作ろうかなぁ」と毎晩寝る前に妄想しているような子どもでした。

-その思いが、現在の作品のモチーフとなっている「美容」と交わるのはいつ頃なのでしょう?

西澤 中学生の時ですね、今も忘れられない記憶があります。ある時、池袋のマクドナルドで友人三人に囲まれて、「あなた、化粧をしたらもっとかわいくなるのに!」と、その場で化粧をされたんです(笑)。これが私のメイクデビューでした。

-なかなかない体験ですね。初めて化粧をした感想はいかがでしたか?

西澤 当時の私にとって、化粧は不愉快なものでした。口紅は、まるでクレヨンを唇に塗るみたいな感覚で。化粧をした自分の顔を見たときは、「厚化粧は悪いものだ」とも「私、化粧をしてかわいくなった!」とも思いませんでしたね。でも、ふと「あ、みんなはこれに満たされるのか」と客観的な気づきを得たんです。この小さな気づきが、今も自分の興味の根幹にあります。

-そこからどのようにして「もの作り」というアウトプットにつながっていったのでしょう?

西澤 もの作りに興味が出てきたのは、高校3年生の時。周りの友達が大学受験に向けて勉強するなか、私はネイリストを目指してネイルスクールに通ったりネイルサロンでバイトをしたりしていました。そのなかで、だんだんと「自分はおしゃれが好きでネイリストになりたいわけじゃないな」と思ったんです。

というのも、私はフレンチネイルが好きだったのですが、ビジュアルが好みというよりも「人間にはすでに自前の爪があるのに、さらに爪のようなものを作って足す」という行為そのものがおもしろかったんです。後付けの爪も含めて、「私の体の一部です」と言える不思議さ。ここで、今の私の核となる「表面」とその境界線についての思想に足を踏み入れました。

-そこから「美容」をモチーフにした創作活動を始められたのですね。

西澤 そうですね。ネイルだけでなく、例えば、何層も肌に乗っているはずなのにその感覚がないファンデーションやコンシーラーにも同じことが言えると思いました。プリクラや自撮りアプリで美化された顔を自分だと認識することにも似ていますね。

-表面を加工し構築するおもしろさを表現するための「美容」なんですね。医療器具も作品に取り入れていらっしゃいますが、そこにはどういう思いがありますか?

西澤 よく「美容と医療の狭間」と言われがちなのですが、あくまでも私の作品の核は「表面性」。それを、「美容」や「医療」というコンテクストから見ているんです。表面があるということは、内面もあるわけで。今は美容医療の技術も発展し、また、化粧品も進化し、表面だけでなく内面まで加工しうるし、施術によって皮膚の表面と内面を行き来しますよね。ではそうした際、施術後の自分もはたして“自分”なのだろうかと、自分という存在の定義についても考えさせられます。

-あとから付加されたものも、自分そのものとして捉えていいのかという。

西澤 そうですね。自分の表面や表層はもはや自分ではなく、他のものが自分になり得るんじゃないかと。例えば、私はインプラントを入れているのですが、これも本来なら自分の歯ではないのに、気づいたら“自分の歯”になっているんですよね。この感覚に違和感を覚えつつ、とても惹かれています。表面と内面を行き来しながら表面を変えていく、という行為が人の存在を不思議にしている。このおもしろさを、作品を通して感じてもらえたら嬉しいです。

-ありがとうございました。今回の「GRAND PATIO」での展示にあたって、どんなことを考えましたか?

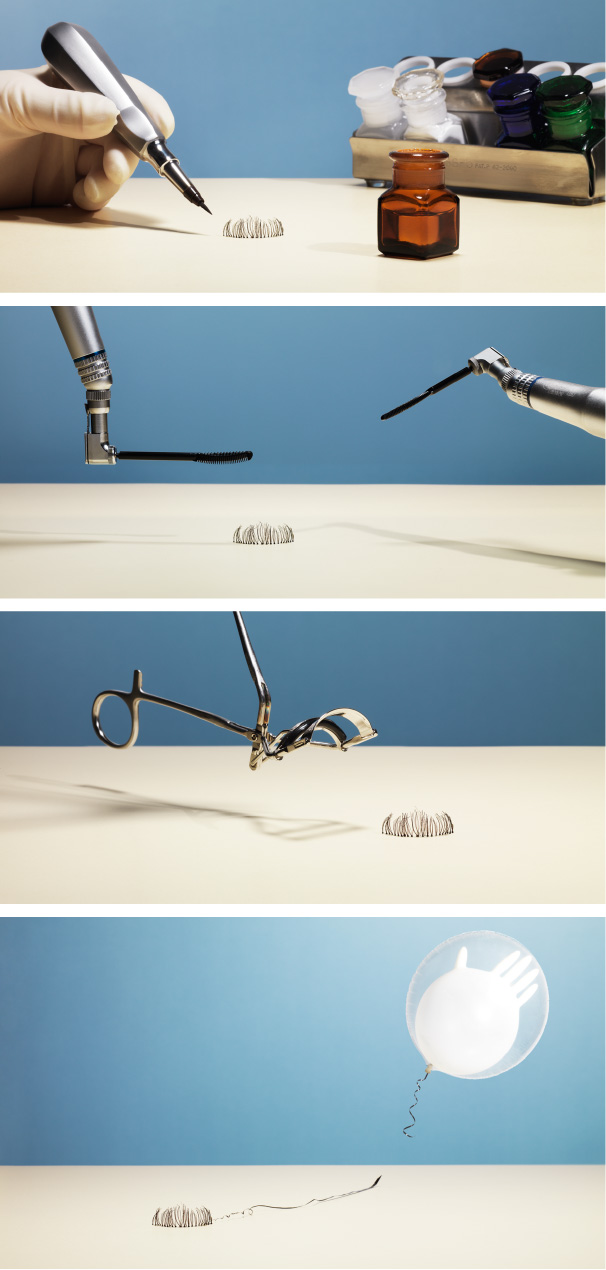

西澤 私は、玉川高島屋のような百貨店の中にある化粧品の広告を見るのが大好きで。特に「CHANEL」はプロダクトももちろんですが、無機質で抜けがない広告のかっこよさに毎回関心しています。そこから着想を得て、今回は一見すると広告っぽいような作品も置いてみたいなと。まだ考え中ですが、大きいビューラーと鉗子の彫刻作品や写真作品をお見せしたいと思っています。楽しみにしていてください。

西澤知美

- 東京⽣まれ

- 2012年 東京藝術⼤学 美術学部 先端芸術表現科 卒業

- 2014年 東京藝術大学大学院 美術研究科 先端芸術表現専攻 修了

- 個展

- 2020 The skin you are now in, Art Front gallery / 東京

- 2015 Cosmetic Inside Skin , Block House / 東京

- 2015 This,and the other , Art Front gallery / 東京

- 2013 Tomomi Nishizawa 個展 , source factory / 東京

- 主なグループ展

- 2021 Survival Nature, 銀座蔦屋書店GINZA ATRIUM / 東京

- 2021 P.O.N.D, PARCO MUSEUM TOKYO / 東京

- 2020 Sustainable Sculpture, komagome soko / 東京

- 2019 六本木アートナイト, 六本木ミッドタウン / 東京

- 2019 Refiguring the Future / NY

- 2016 Art jungle , Spoon bill / 東京

- 2015 SHIBUYA style vo.9 , 渋谷西武 / 東京

- 2014 Sentan Prize 2014 , 東京藝術大学 / 東京

- 2013 Mag , Ggallery さくら / 東京 2012 Sentan Prize 2012 , 東京藝術大学 / 東京

- 2012 GEIDAI SENTAN 2012 , Bank ART Studio NYK / 横浜

- Born in Tokyo

- graduated, Tokyo University of the Arts(the top graduate)

- SOLO EXHIBITIONS

- 2020 The skin you are now in, Art Front gallery, tokyo

- 2015 Cosmetic Inside Skin , Block House, tokyo

- 2015 This,and the other , Art Front gallery, tokyo

- 2013 Tomomi Nishizawa solo exhibition , source factory, tokyo

- SELECTED GROUP EXHIBITIONS

- 2021 Survival Nature, GINZA TSUTAYA BOOKS GINZA ATRIUM/ tokyo

- 2021 P.O.N.D, PARCO MUSEUM TOKYO / tokyo

- 2020 Sustainable Sculpture, komagome soko/ tokyo

- 2019 Roppongi art night ,roppngi midtown/ tokyo

- 2019 Refiguring the Future / NY

- 2016 Art jungle , Spoon bill /tokyo

- 2015 SHIBUYA style vo.9 , SEIBU shibuya / tokyo

- 2014 Sentan Prize 2014 , Tokyo Univershity of the Arts / tokyo

- 2013 Mag , Ggallery Sakura , tokyo

- 2012 Sentan Prize 2012 , Tokyo Univershity of the Arts / tokyo

- 2012 GEIDAI SENTAN 2012 , Bank ART Studio NYK / Yokohama

-

- アーティスト、キュレーター。2011年東京藝術大学大学院美術教育研究室修了。街の中でおこなわれる表現「ストリートカルチャー」に関するリサーチや、展覧会の開催、作品制作をおこなう。主な展覧会に、2017年石巻市「Reborn-Art Festival」アシスタントキュレーターとして参加、2018年市原湖畔美術館「そとのあそび展」共同キュレーションなど。