The theme of "BOOK SELECTION"

こどもたちと

いっしょに

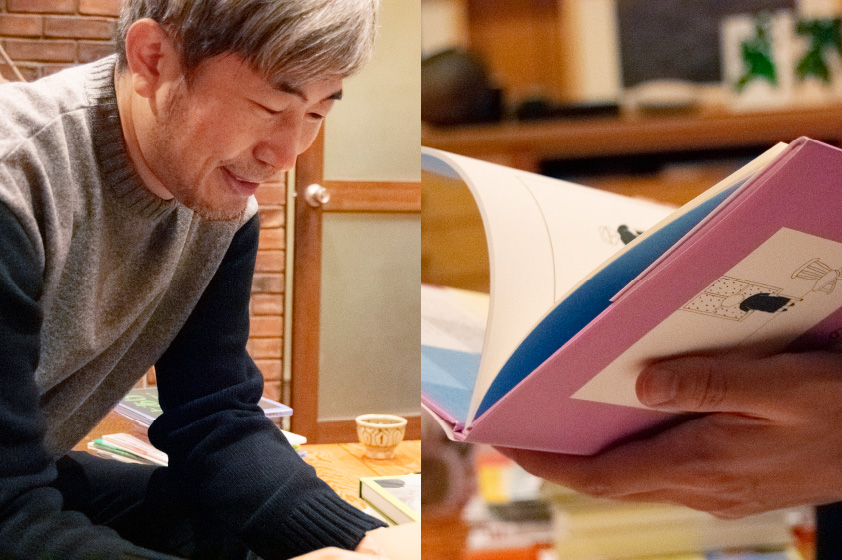

本館 1F GRAND PATIO ブックディレクター

幅 允孝さんへのインタビュー

ブックディレクター幅 允孝さんによる本館1F GRAND PATIOのライブラリーは、ご自身のお薦めに加え、

インタビューワークを通じた多面的な選書が魅力です。新しい本や言葉との出会いをお楽しみいただく前に、

今回のテーマ「こどもたちといっしょに」についてのエピソードも交えたインタビューをお届けします。

幅さんの選んだ書籍は

2021年12月15日〜2022年3月2日までの期間

本館1F GRAND PATIOでご覧いただけます。

※新型コロナウイルス感染防止のため、

GRAND PATIOのご利用を中止させていただく場合がございます。

詳しくは玉川高島屋S・Cホームページにてご確認ください。

−今回の大テーマは「こどもたちといっしょに」でした。

幅 GRAND PATIOにお越しになるのは、もう子育てが落ち着いてきたという方から、今まさに子育てに追われている方まで、さまざまな状況のお客さまがいらっしゃると思います。子育てが大変であることは間違いないですけれど、一方でこの世界に生まれてきたこどもを祝福しながら、日々過ごすことの喜びを伝えられる選書にしてみました。

大テーマは「こどもたちといっしょに」と助詞で終わっていますが、それに続く言葉はお客さまに委ねています。「遊ぶ」なのか「学ぶ」なのか、手に取った本を通してお子さんと一緒に感じてもらいたいと考えました。

−「こどもたちと毎日」は小テーマのひとつでもありますね。

幅 “センス・オブ・ワンダー”というのでしょうか。こどもたちならではの感受性豊かで純粋なものの見方や、アイデアを作品化した本をメインに選びました。お子さんはもちろん、大人が読んでも心動くところが多い本だと思っています。

たとえば、漫画「よつばと!」は本当に素晴らしい作品なのでぜひ読んでほしいです。今回は1巻と最新の15巻を選んでいるのですが、15巻では主人公の「よつば」が、近所のこどもたちと一緒に石ひろいにいくエピソードがあります。そこには、職人気質を超えるようなものすごく丁寧な書き込みと世の中に対する無垢さが描かれている、奇跡のような時間が流れているマンガ作品なんですよね。

実は、よつばは誰の子なのかわからない。でも彼女がどこからきたかは物語の中心とならず、ただただ純粋なものの見方を描いている点がこの作品の魅力なんです。僕は心が疲れた時に読むようにしていますが、みんなこれを読んでいたら世界の平和は実現できると思います(笑)。一家にワンセット置いてほしいです。

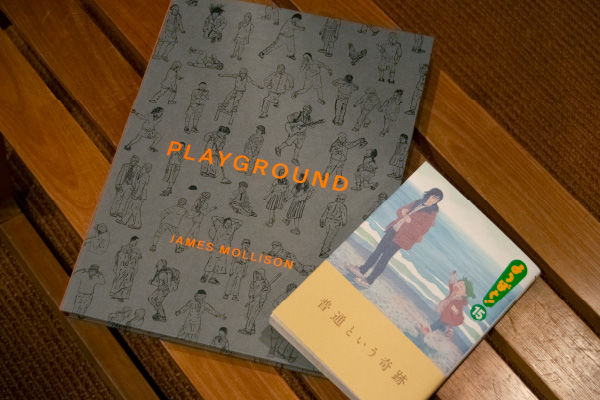

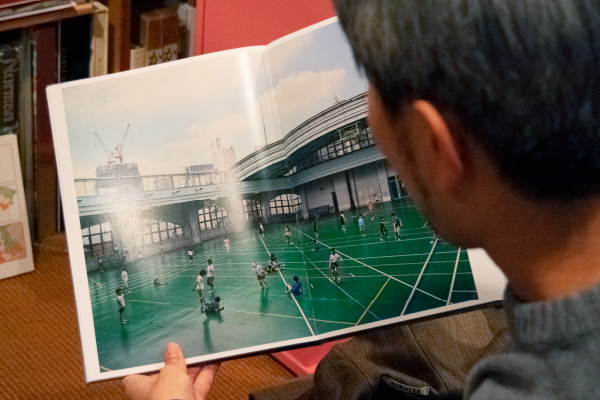

−こどもたちの遊ぶ姿を捉えた写真集もありました。

幅 ジェームズ・モリソンの『Playground』ですね。タイトルの通り、世界中のさまざまな遊び場や校庭をひたすら撮り続けた作品で、こどもたちが夢中で遊んでいる様子が写し出されています。

ケニアでもイギリスでも日本でも、遊び場に流れているアトモスフィアというものは変わらないですね。ちなみに日本は東京の聖心女子学院や千代田区立昌平小学校などの校庭が取り上げられています。トーンとしてはエモーショナルではなく、ちょっと引いた視点から絵画的に撮られている。どのように構図を作るかすごく考え抜かれた、フォトプロジェクトとしても大変魅力的な一冊でした。こどもが見てどう受け取るか、聞いてみたいです。

−続いて小テーマの二つ目は「子を育て、親も育つ」でした。

幅 こどもたちだけでなく、彼/彼女らを支える親御さんのことも考えたい。子育ての合間のちょっと落ち着いた時間に、こどもと過ごした日々を振り返ることができるきっかけになればと思い、選書しました。

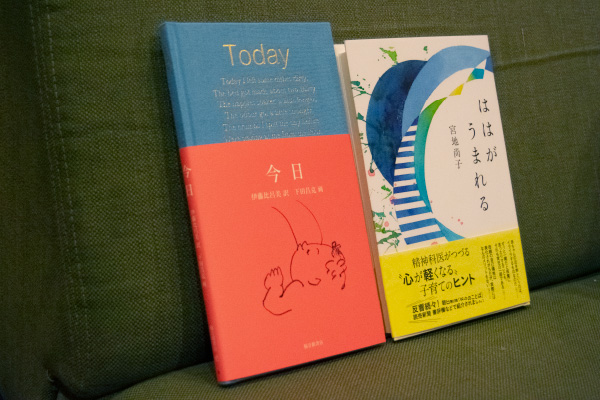

例えば、精神科医の宮地尚子さんが書いたエッセイ集『ははがうまれる』。お母さんというものは、こどもが生まれた瞬間いきなり母になるのではなく、子育てを通してちょっとずつ母になっていくということを教えてくれます。「赤ちゃんの泣き声にイライラしてしまう自分が情けない」などといったお母さんの切実な悩みにも、すごく優しく寛容な視点から寄り添ってくれる一冊です。

−詩人の伊藤比呂美さんが翻訳した『今日』も、親御さんにやさしい言葉をかけてくれる一冊ですね。

幅 もともと、伊藤さんが友人から教えられたニュージーランドの子育て支援施設に伝わる詩に感銘を受け、それを翻訳し、下田昌克さんの画とともにまとめた本です。装丁も布張りでとても綺麗ですよね。

書き出しは「今日、わたしはお皿を洗わなかった」。ベッドはぐちゃぐちゃ。こどものおむつはだんだん臭くなってくる。自分が思い描いていた理想の子育てと比べると、だらしないことばかりだと感じてしまう。でも、なぜこんなに部屋が散らかっているかというと、こどもが泣き止むまで抱っこをしていたから。ぶらんこをゆすり、歌を歌っていたから。こどものためにすごく大切なことをしていたからなんだと、ちゃんと肯定してくれるんです。

−小テーマの三つ目は「子どもは大人⇄大人は子ども」でした。ラインナップを見ていると、絵本はこどもだけでなく、大人でも楽しめるのだと感じさせられます。

幅 こどもの頃に読んで印象に残っていた絵本を大人になって読み返すと、作者の活動の文脈を理解できていることで、作品の奥深さが見えてくることがあります。そういった、大人の方が読んでも楽しめる絵本を中心に選びました。

−特におすすめなのは、どの絵本でしょう?

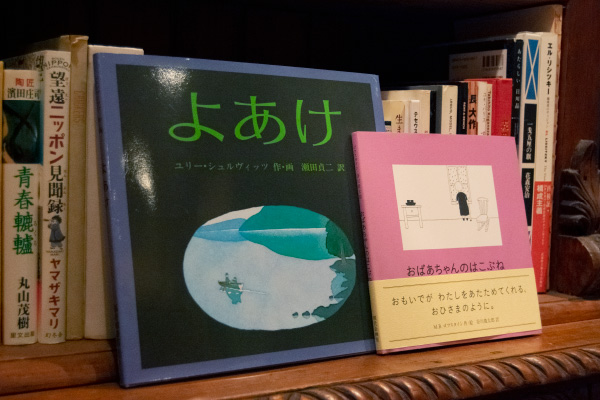

幅 絵本作家・ゴフスタインの『おばあちゃんのはこぶね』は、私自身もすごく好きな作品ですね。彼女はピアノの調律師など、職人の生涯を多く描いた作家です。

ここには、ひとりの少女が老いていくまでの、長い時間の経過が描かれています。人はどんどんこの世界から過ぎ去っていく。それは悲しいことだと思われがちなんですけど、幼い頃にお父さんからもらった 「方舟」という器のなかに、通り過ぎていった人たちの思い出が詰まっていて、喜びも悲しみもお日さまのように温めてくれるんですね。

ゴフスタインはこの作品を最後に亡くなりました。コネチカットのホスピスで最後に話した言葉も収録されています。この絵本の本当の魅力は、大人にならないとわからないかもしれませんね。

−ユリー・シュルヴィッツの『よあけ』など、アート作品のような絵本も多いですね。

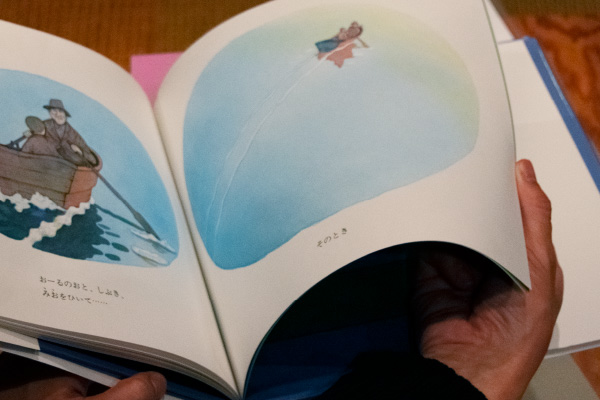

幅 この本は昔からずっと読まれているロングセラーです。音もなく静まりかえった、寒く湿っている湖がある。その側の木の下でおじいさんと孫が寝ている。動くものがない状態から、ちょっとそよ風が吹いて、さざなみが立つ。こうもりが飛んだり、いろいろな生き物が少しずつ動き出す。二人が起きて、ボートを湖に漕ぎ出していくと、最後に朝日が昇って山と湖が明るい緑になる……それだけの話なんですが、震えるような美しさがある。毎朝当然のように昇ってくる朝日が、すごく特別で愛おしいものなんだと感じさせてくれます。

シュルヴィッツは1935年にポーランドで生まれた作家なのですが、当時のポーランドは第二次世界大戦の戦火がかなり激しく、小さな頃に穏やかな「よあけ」を経験できなかった。そういう背景を考えながら読むと、染み込み方が変わってくると思います。

−最後のページは、見開きで山と湖がパッと緑になるのが印象的でした。

幅 絵本のよさは「本をひらく」という行為を強く感じられることですよね。触っている紙の感触でさえも、ひとつの物語を支える要素になります。ちょっとずつボートが動いている姿に対し、脳の回転数を落として想像を働かせることができるのも、絵本の力だと思います。

−絵本の選書をする上でこだわっている点はどこでしょうか?

幅 最近の仕事として大阪 中之島や岩手県 遠野などにある文化施設「こども本の森」に関わってきているのですが、そこではこどもを“こども扱い”しないように心がけてきました。「こども」と「大人」の線引きをしないことで、こどもには自分たちの延長として大人を感じてもらいたいし、大人にはこどもだった頃にいつでも立ち返えることができると感じてもらうことが、重要だと考えています。

−暮らしの中で、大人も良質な絵本に出会える場所があるのは大切なことですね。

幅 本屋さんに行っても、昔好きだった絵本をわざわざ買おうとは思わないかもしれません。でもGRAND PATIOみたいな場所なら、ちょっと座っている時に、はたと「懐かしい」と思って手に取ることもあるでしょう。

本は二度と同じように読めません。自分を映し出すものでもあるから、こどもの頃に読んでいた本を読むと、感情移入する人物も変わるし、ものの見方も変わってくる。そうした変化を感じ取れるのは、本当に豊かで面白いことなんじゃないかと思っています。

-

Book Selection

幅 允孝

Yoshitaka Haba - 有限会社BACH(バッハ)代表。ブックディレクター。人と本の距離を縮めるため、公共図書館や病院など様々な場所でライブラリーの制作を手がける。近年の仕事として「早稲田大学 国際文学館(村上春樹ライブラリー)」での選書・配架、札幌市図書・情報館の立ち上げや、ロンドン・サンパウロ・ロサンゼルスのJAPAN HOUSEなど。安藤忠雄氏の建築による「こども本の森 中之島」ではクリエイティブ・ディレクションを担当。

Instagram: @yoshitaka_haba